-

没有文本

建筑,

承载着生活的烟火,

也见证着城市的生长。

当砖石与代码相遇,

蓝图与算法相融,

人工智能会为这个

与我们每个人的生活息息相关的行业

注入怎样全新的生命力?

近日,

中国建筑在“产业焕新,‘建证’未来——

AI建证幸福空间”主题活动中,

发布了“建证”大模型。

从图纸设计到供应链管理,

从施工现场到社区运维,

200余项场景应用正逐渐重塑着

建筑产业链条的各个环节,

见证着又一个行业的智能化转型。

下面跟随小新一起感受

来自建筑世界的智能“新”风!

👇

核心业务智能化

设计建造迎来“开挂”时刻

万丈高楼平地起,

“AI”也能“打地基”。

设计与建造,

是建筑行业的核心和“骨架”。

如今,

智能大模型的出现

为建筑行业向深挖掘自身潜力,

注入了来自人工智能的新活力,

真正让建筑从“草纸云图”到“一砖一瓦”

都实现从“计算机辅助”,

向“人工智能协同”的跃升。

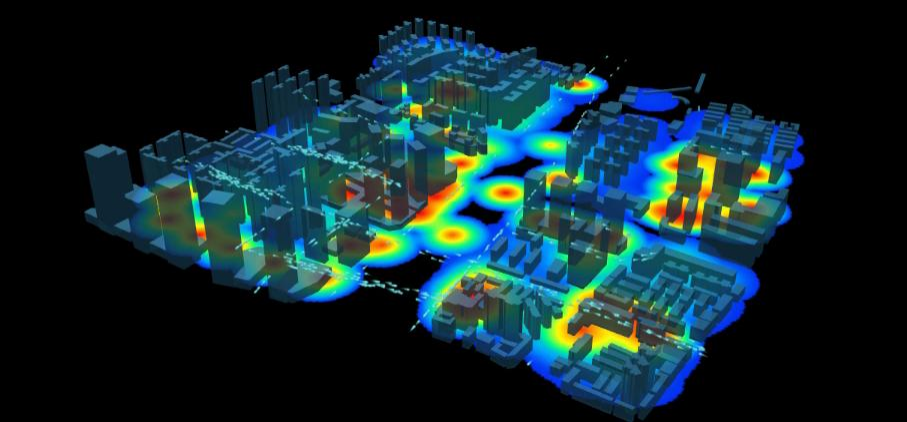

面对城市发展已经从大规模增量扩张,

迈向存量提质增效的转变,

城市建设者们在城市策规阶段

就借助大模型,

整合交通网络、消费行为等多源数据,

研发数字城市仿真平台,

用“数字人”模拟人群行为,

预判城市活力,

进行城市规划。

到了设计阶段,

基于大模型打造的

ArchiDesign等辅助方案设计平台

具备灵感创作、手绘生成、

精模强控、效果展示等功能,

可以将效果图制作周期缩短60%,

方案比选效率提升50%,

建筑师真正得以回归方案创作本身,

设计的品质和效率得到双提升。

在工程设计阶段,

基于大模型研发的

建筑结构设计垂类模型ArchMind

在经过了大量数据学习和训练后,

能做到

“看懂工程图纸,积累工程经验”,

能与国产三维设计软件Easy-BIM

共同智能生成结构设计图。

结构方案的设计时间

从原来的2~4小时

缩短至20分钟。

有了好设计、好图纸,

如何才能让美好“设想”变为现实?

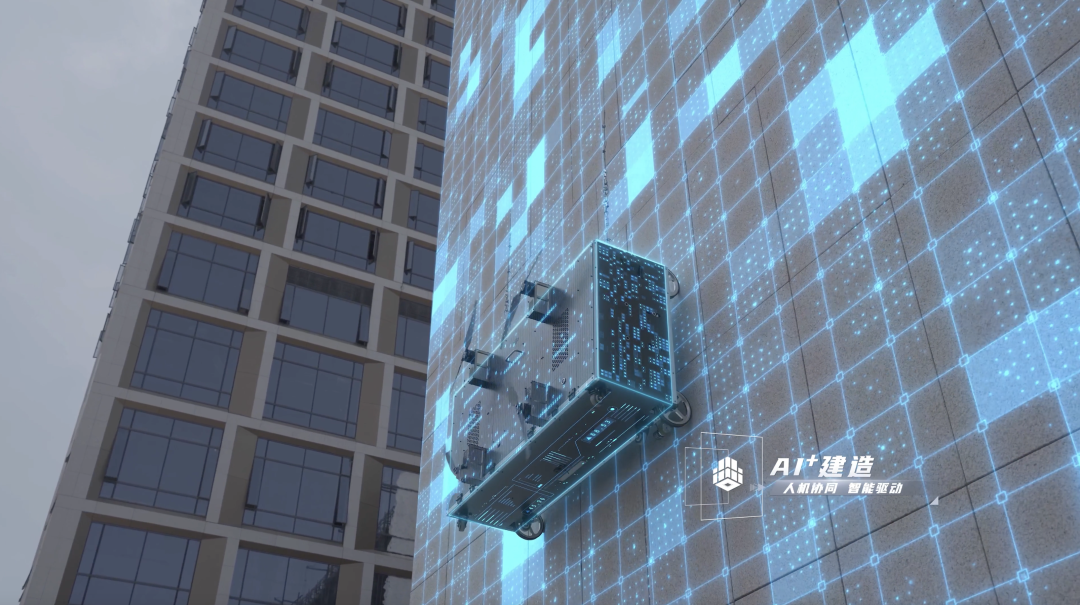

AI在施工环节也“发光发热”。

在杭州SKP建设项目中,

建设者们探索打造了

装备自主作业、数字大脑驱动、

生产要素协同的群体智能建造模式,

5类机器人协同作业,

通过AI智能调度,

用工减少 50%,

施工速度达到5天一层。

如今,

在智能系统和机器人的助力下,

万丈高楼很快就能拔地而起。

而在管理环节,

企业AI知识库应用则能够

将工程知识和实践经验沉淀为

可检索、可推演的行业知识库,

实现施工方案智能生成与审核。

智能安全巡检与管理系统能够

精准识别超20类施工和运维违规行为,

实现7×24小时无人巡检,

筑牢安全防线。

AI在施工领域的“打开方式”不止于此,

远程智控系列施工装备、

无人化物料运输系统、

无人驾驶塔吊等更多智能应用场景,

正在工地落地开花,

建造模式向智能化与工业化

深度、融合发展。

上下游共同“认证”

打通产业“主动脉”

除了深度挖掘行业潜能,

AI也在纵向坐标不断辐射升级。

供应链

是建造幸福空间的“主动脉”。

建筑行业的链条长、参与方众多、

交易金额巨大,

过去,

由于缺乏成熟的行业信用与价格体系,

采供双方只能依赖经验判断,

交易风险高、成本居高不下,

整体运营效率更是难以提升。

如今,智能化模式已在“问题导向”下,

渗透到产业链条的上下游,

从混凝土浇筑到设备调度,

每个环节,

都在发生新的“化学反应”。

针对行业内

供应商信息分散、可信度低,

采购方筛选费力,

且供应商履约能力、交付时限等因素

很难全面评估考察等潜在风险,

供应商寻源平台

提供了十分有效的解决方案。

为了帮助采方与供方高效“组队”,

中建集团依托大模型多维度理解与匹配能力,

深度挖掘115万家供应商数据,

训练出具备理解、检索、匹配能力的智能体,

提供问答式寻源、

自动生成供应商报告与信用评价等服务。

如今,

寻源大模型的文字理解速度

是人工的400倍,

采方5分钟即可全面了解一家供应商,

匹配率达到74%。

供应商寻源的智能跃迁,

不仅有效提高了采购效率,

更推动了行业信用体系的重构。

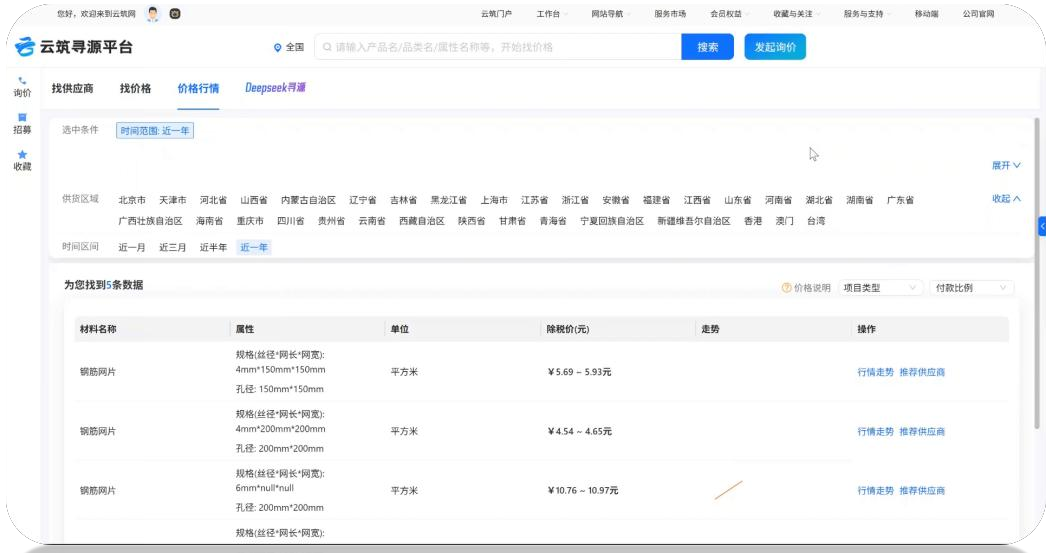

“组队”成功后,

价格成为了双方能否推进合作的重点。

针对“比价”难的痛点,

建设者们智能化重塑行业价格库,

覆盖25大类物料,

形成30万条标准商品库。

无论是钢材、水泥,

还是细小管件,

AI识别均能帮助锁定价格区间。

目前,已有90余家单位、

上千名用户使用行业价格库,

累计查询超过50万次,

采购双方得以尽快达成价格共识。

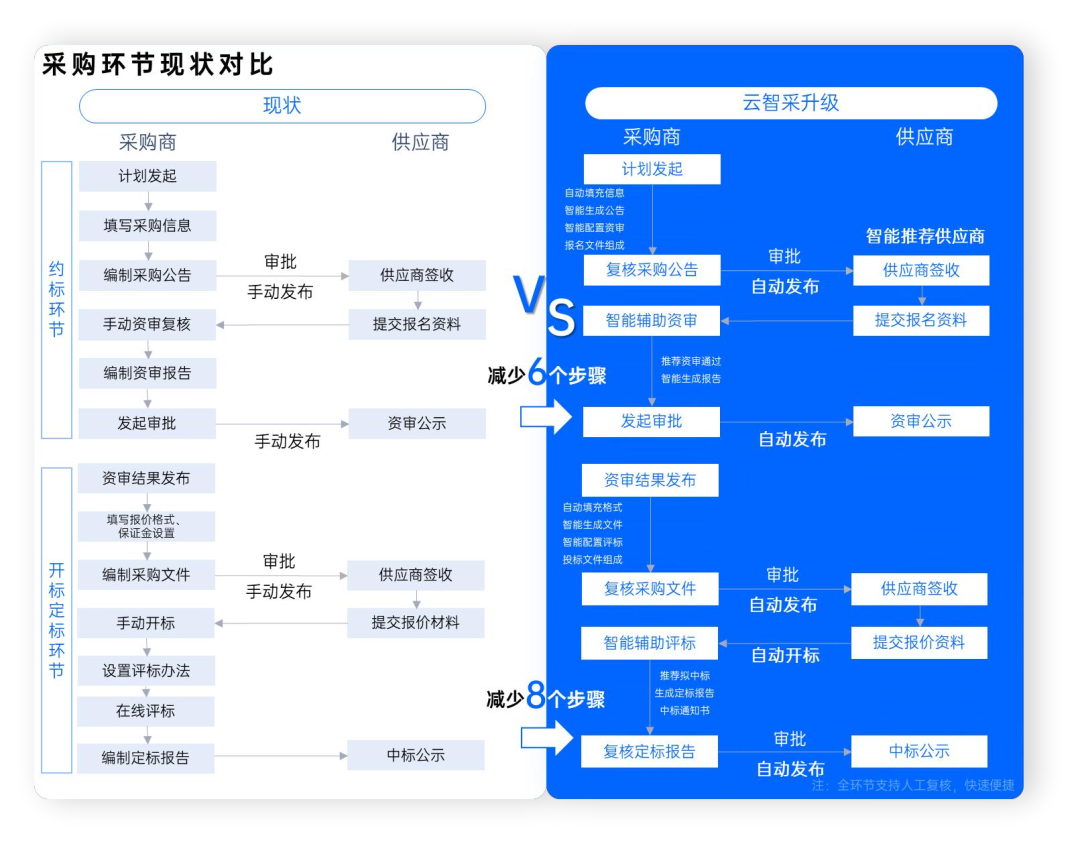

在招投标阶段,

海量文档和繁杂流程

导致人工操作耗时长、风险高。

采购智能工具集

真正帮助人们“解放双手”。

标书智写、智慧风险识别、

智能评标、智能资审……

AI能够替代人工完成

90%以上的重复性工作,

将整体采购流程减少14个步骤,

采购资审耗时减少93%,

80%由人工疏漏引发的安全问题

得到有效规避。

目前,采购智能工具集

已服务10万余名用户,

解放了一线工作人员,

也为采购的合规性和安全性

提供了保障。

“AI+供应链”的智能化升级,

正帮助建筑行业逐步实现

防风险、降成本、提效率的

供应链管理目标。

多场景智能化覆盖

低碳宜居生活“触手可及”

我们居住和生活的城市,

由无数建筑和其所在的空间组成,

城市建筑空间的运维,

正串联起居民生活的每一个幸福空间。

从资产设备运营、建筑能源管理,

到园区智慧安防、客户运营服务,

AI正帮助建筑行业

从单体建筑建造向城市综合服务延伸。

建筑业,是碳排放“大户”,

占全国总量近半。

但依托大模型,

建筑正在从能源的“单纯消费者”

升级为“积极贡献者”与“价值创造者”,

积极助力城市绿色低碳发展。

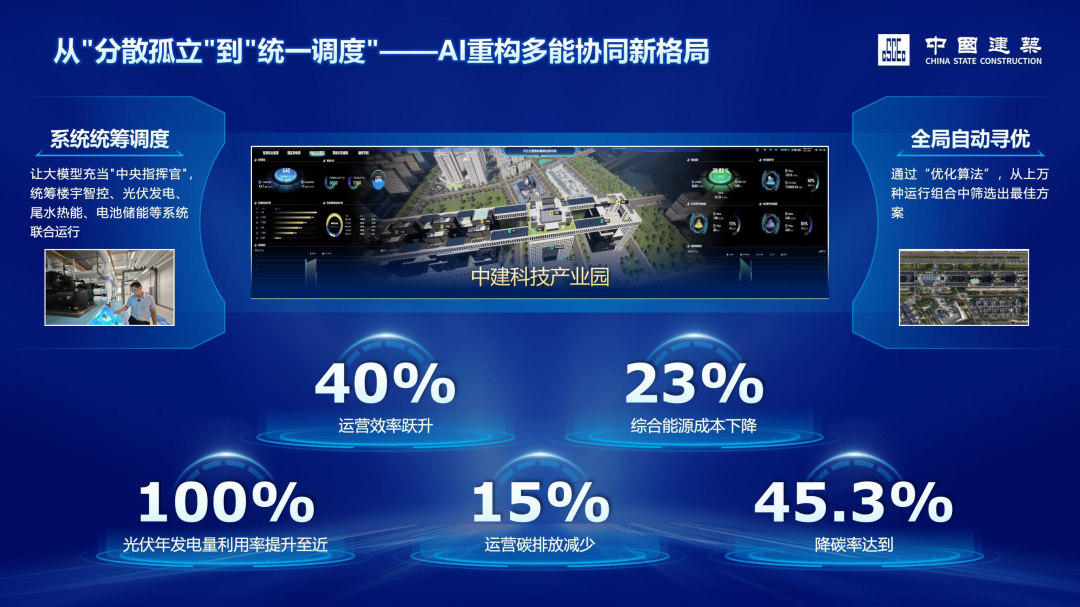

在中建科技产业园项目

新一代建筑节能布局中,

大模型充当了“中央指挥官”,

统筹楼宇智控、光伏发电、电池储能等系统

联合运行。

同时“优化算法”,

预判用能高峰,提前蓄能,

科学规划充放电时序。

通过上述双层联动机制,

项目实现综合能源成本下降23%,

运营效率跃升40%,

光伏自用率近100%,

运营碳排放减少15%,

能源系统彻底告别了“各自为战”的模式,

转变为高效协同、智慧联动的有机整体。

当然,建筑能耗并不只能被动优化。

在深圳大宝路充美超充站项目中,

建设者们以“动态建模+AI 算法”为核心技术引擎,

整合光伏、储能、充电桩等

多种可调节资源,

聚焦电力市场交易的核心需求,

开发了虚拟电厂智能调度体系,

在确保用户舒适体验的基础上

参与电网可调负荷交易,

实现经济与环保效益的双赢,

助力城市低碳建设。

人工智能还深度融入

服务每一个百姓的

“好房子”建设全周期。

有了大模型,

家庭智慧管家入驻每一个“小窝”,

“智能哨兵”推动社区安防管理升级,

客服、物业、商业运营智能化发展,

住宅服务与品质得以不断升级。

从对城市美好未来的构想,

到一砖一瓦将图纸化为现实。

从勾勒天际线的宏大叙事,

到温暖每一个人的细微关怀,

AI正重新定义

我们建造、使用和体验空间的方式。

随着AI从简单的工具,

升级为智能助理,

最后成长为硅基生命,

像电动智能汽车一样智能的房子,

像制造业一样科技范的地产开发,

兼具科技与温情的物业服务,

正在变成现实,

让我们共同期待

AI与建筑共绘的智慧生活新图景。